1. Wie kann das Abstrahlverhalten bei der Planung und Auswahl von ELA-Lautsprechern helfen?

Durch die Kenntnis des Abstrahlverhaltens können Sie ermitteln, welchen räumlichen Bereich ein bestimmter Lautsprecher mit seinem Schallfeld abdeckt. Das ist insbesondere bei der Anordnung mehrerer Lautsprecher in Clustern von Bedeutung. Das ist aber auch wichtig bei der scheinbar einfachen Frage: Wo, in welchem Abstand und wie viele Lautsprecher brauche ich eigentlich?

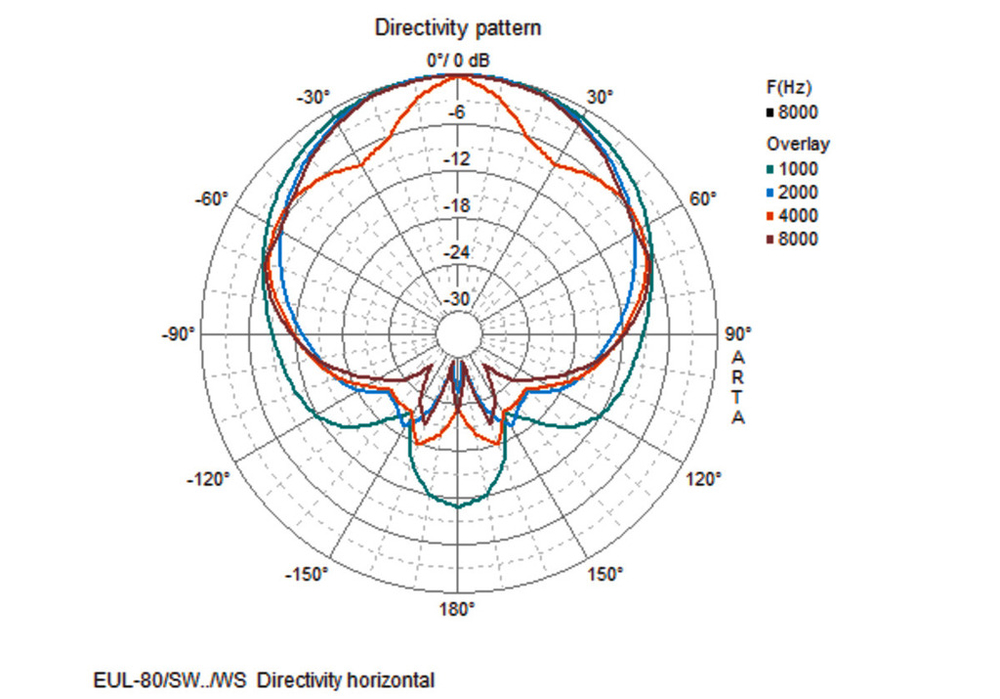

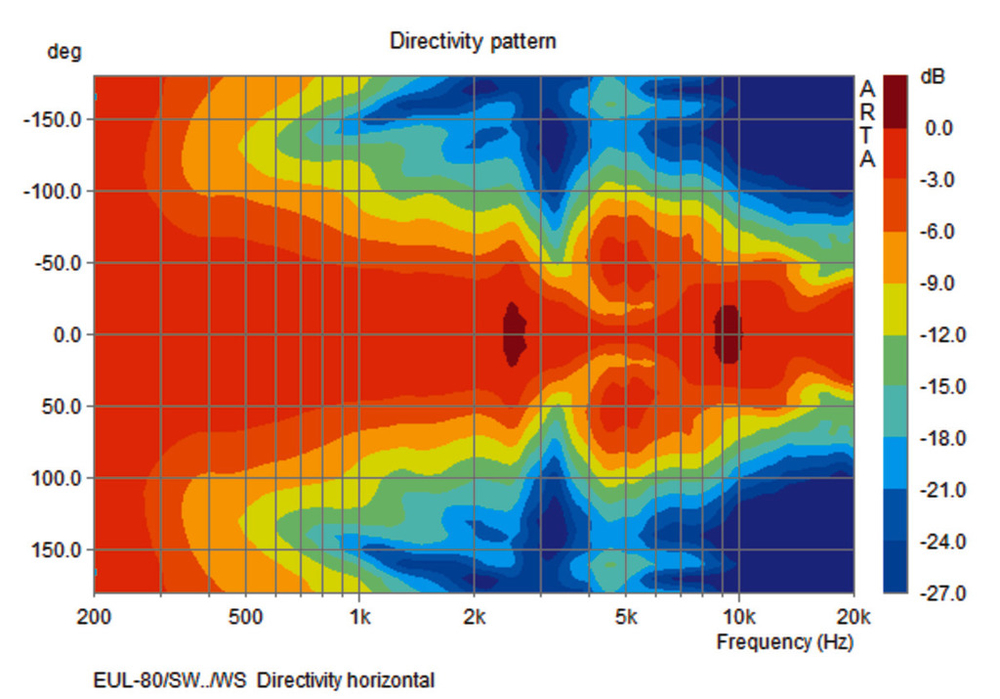

2. Warum strahlen tiefere Frequenzen breiter ab als höhere?

Die breitere Abstrahlung tiefer Frequenzen hängt mit ihrer längeren Wellenlänge zusammen. Dadurch sind sie weniger gerichtet und verteilen sich gleichmäßiger im Raum. Hohe Frequenzen haben eine kürzere Wellenlänge und sind daher stärker gerichtet.

3. Was bedeutet es, Lautsprecher in einem „Cluster“ zu arrangieren?

Durch eine geeignete Anordnung mehrerer Lautsprecher in einem Cluster können Sie einen gleichmäßigen Schallpegel über eine breite Front erreichen, ohne dass Lücken in der Abdeckung entstehen.

4. Was sollte ich bei der Interpretation eines Polardiagramms oder eines Isobarendiagramms beachten?

Bei der Interpretation dieser Diagramme ist es wichtig, zu verstehen, wie sich die Lautstärke und die Frequenz mit dem Abstrahlwinkel ändern. Es ist ebenfalls wichtig, darauf zu achten, dass die Diagramme auf den gleichen Maßstäben basieren. Nur so ist ein fairer Vergleich zwischen verschiedenen Lautsprechern möglich.

5. Was ist der „Sweet Spot“ in Bezug auf das Abstrahlverhalten eines Lautsprechers?

Der Sweet Spot ist der Bereich, in dem das Hörerlebnis optimal ist, da der Schall von allen Lautsprechern gleichzeitig und in der richtigen Lautstärke und Phase beim Hörer ankommt. Innerhalb des Sweet Spots verändert sich der Klang des Lautsprechers nicht signifikant, wenn sich der Zuhörer bewegt.

6. Was ist der Unterschied zwischen konstruktiver und destruktiver Interferenz?

Konstruktive Interferenz tritt auf, wenn sich Schallwellen überlagern und dadurch verstärken. Destruktive Interferenz tritt auf, wenn sich Schallwellen überlagern und dadurch abschwächen oder ganz auslöschen. Bei der Anordnung von Lautsprechern in einem Cluster ist es wichtig, destruktive Interferenzen zu vermeiden, um eine gleichmäßige Beschallung zu gewährleisten.

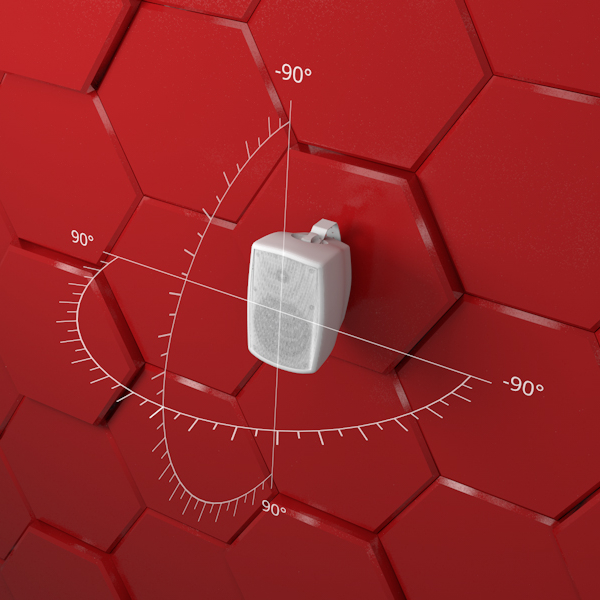

7. Wie unterscheidet sich das Abstrahlverhalten von Lautsprechern in vertikaler und horizontaler Richtung?

Die vertikale und horizontale Abstrahlcharakteristik eines Lautsprechers kann variieren, abhängig von der Konstruktion des Lautsprechers. Einige Lautsprecher sind so konzipiert, dass sie in horizontaler Richtung ein breiteres Abstrahlverhalten aufweisen, um einen größeren Bereich abzudecken, während sie vertikal stärker gebündelt sind, um beispielsweise unerwünschte Reflexionen von der Decke oder dem Boden zu vermeiden.

8. Wie beeinflusst das Material und die Form des Lautsprechergehäuses das Abstrahlverhalten?

Das Material und die Form des Lautsprechergehäuses können das Abstrahlverhalten erheblich beeinflussen. Ein gut gestaltetes Gehäuse kann dazu beitragen, unerwünschte Reflexionen oder Resonanzen zu minimieren, die das Abstrahlverhalten beeinträchtigen. Außerdem können Sie die Form des Gehäuses nutzen, um den Schall in bestimmte Richtungen zu lenken.

9. Kann das Abstrahlverhalten eines Lautsprechers durch digitale Signalverarbeitung (DSP) verändert werden?

Ja, durch DSP-Techniken wie Beamforming können Sie das Abstrahlverhalten eines Lautsprechers in gewissem Maße steuern. Dabei steuern Sie die Phasen und Amplituden der von mehreren Lautsprechern abgegebenen Schallsignale so, dass der Schall in bestimmte Richtungen gebündelt wird. Dies kann helfen, die Klangqualität in bestimmten Bereichen zu verbessern oder unerwünschten Lärm in anderen Bereichen zu reduzieren.

10. Warum sind bestimmte Frequenzen an verschiedenen Orten im Raum unterschiedlich laut?

Die verschiedenen Frequenzen können sich aufgrund von Raumresonanzen, Absorption durch Möbel und andere Gegenstände sowie durch das spezifische Abstrahlverhalten des Lautsprechers unterschiedlich im Raum ausbreiten. Insbesondere hohe Frequenzen werden stärker von Oberflächen absorbiert und haben ein gerichteteres Abstrahlverhalten, wodurch Personen sie in verschiedenen Teilen des Raums unterschiedlich laut wahrnehmen.

11. Wie verringere ich den Einfluss des Raumes auf das Abstrahlverhalten eines Lautsprechers?

Es gibt verschiedene Techniken, um den Einfluss des Raumes auf das Abstrahlverhalten eines Lautsprechers zu minimieren. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Akustikelementen, um unerwünschte Reflexionen und Resonanzen zu reduzieren. Eine andere Möglichkeit ist die sorgfältige Positionierung und Ausrichtung des Lautsprechers, um das Abstrahlverhalten optimal zu nutzen und Bereiche mit schlechter Akustik zu vermeiden. Schließlich können auch DSPs dabei helfen, das Abstrahlverhalten zu steuern und die Raumakustik zu korrigieren.